In ovos play erstellst du in der bereits von dir aufgebauten Struktur in der Bibliothek Inhalte in den Decks. Füge im Entdecken-Teil einerseits Inhaltskarten (Text-Karte, Text + Video-Karte, Zitat-Karte etc.) und andererseits interaktive Aufgabenkarten (Aufgabe: Multiple-Choice-Karte, Aufgabe: Duale Zuordnung-Karte etc.) hinzu. Wie du bereits weißt, kannst du - dort wo es Sinn macht - die Aufgabenkarten auch in den Üben-Teil verlinken.

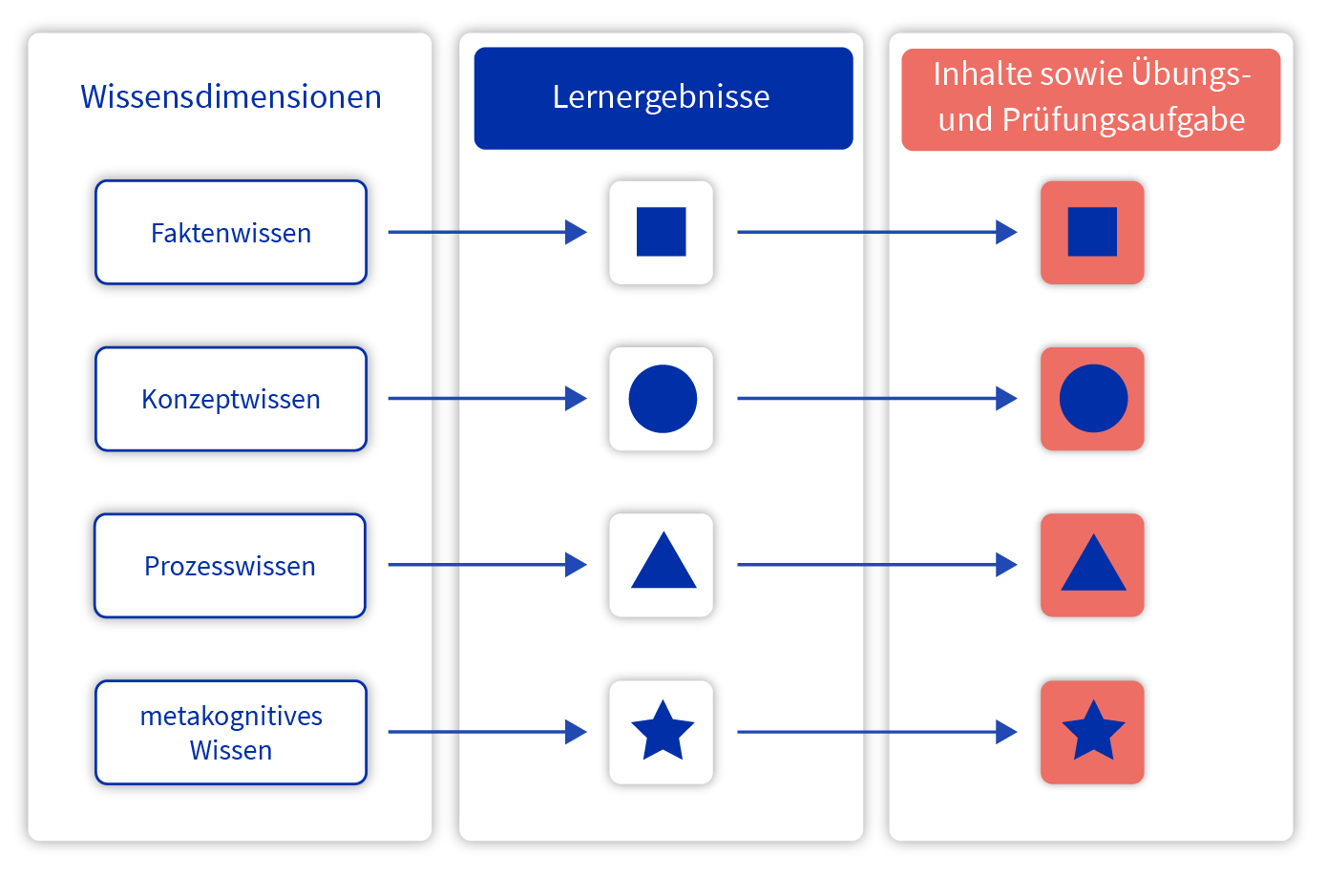

Aber wie kannst du die Lernergebnisse mit den unterschiedlichen Inhalten verknüpfen und daraus Übungsaufgaben erstellen?

Dazu musst du Folgendes wissen: Es gibt verschiedene Arten, wie du Wissen und Lernprozesse kategorisieren kannst, beginnend mit leicht verständlichen Informationen bis hin zu komplexem Verständnis. Dieses System hilft dabei, den Lernfortschritt besser zu verstehen und zu planen.

Du kannst die verschiedenen Möglichkeiten von ovos play nutzen, um diese Kategorisierungen einzusetzen. Dadurch kannst du sogenannte Wissensdimensionen auf unterschiedliche Weise behandeln.

Bei kognitiven Lernprozessen unterscheidet man zwischen Faktenwissen, Konzeptwissen, Prozesswissen und metakognitivem Wissen. Alleine schon aus diesen vier unterschiedlichen Kategorien können Lernergebnisse abgeleitet und in weiterer Folge Aufgabenstellungen formuliert werden:

Faktenwissen umfasst Informationen wie Fachbegriffe, Jahreszahlen und Formeln. Es bezieht sich auch auf Wissenselemente und spezielle Details, die in einem Fach oder bei einem Thema von Bedeutung sind. In bestimmten Situationen ist es wichtig, bestimmte Fakten zu kennen und benennen zu können. Auch für den weiteren Lernprozess ist die Aneignung von Faktenwissen ein wesentlicher Aspekt.

Steckbrief Faktenwissen:

surface knowledge

Aussprechbar „verbal knowledge“

Begriffe, die für ein bestimmtes Thema relevant sind

Wissen um spezifische Details und Wissenselemente: isolierte Fakten, aber auch komplexes oder vernetztes Faktenwissen

Typische Handlungen für Lernergebnisse: etwas aufzählen, wiedergeben, beschreiben, skizzieren, definieren

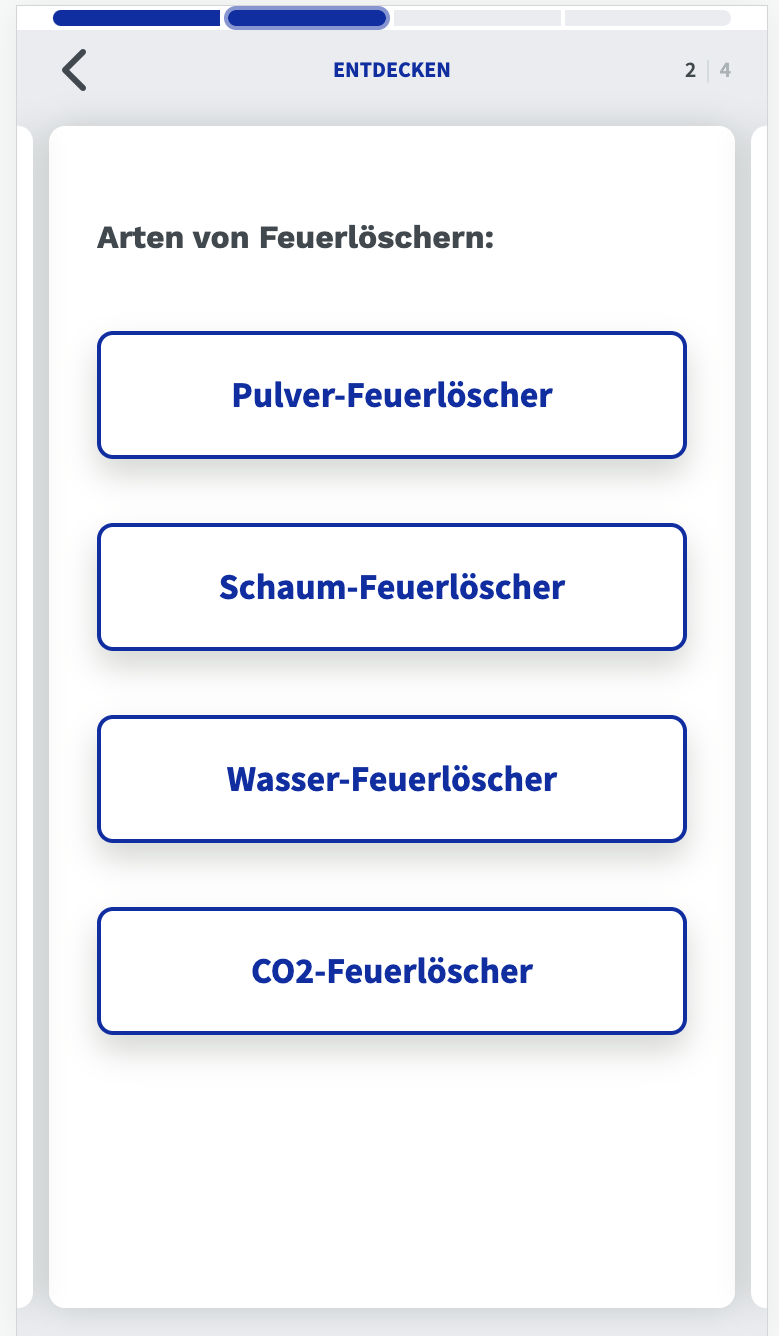

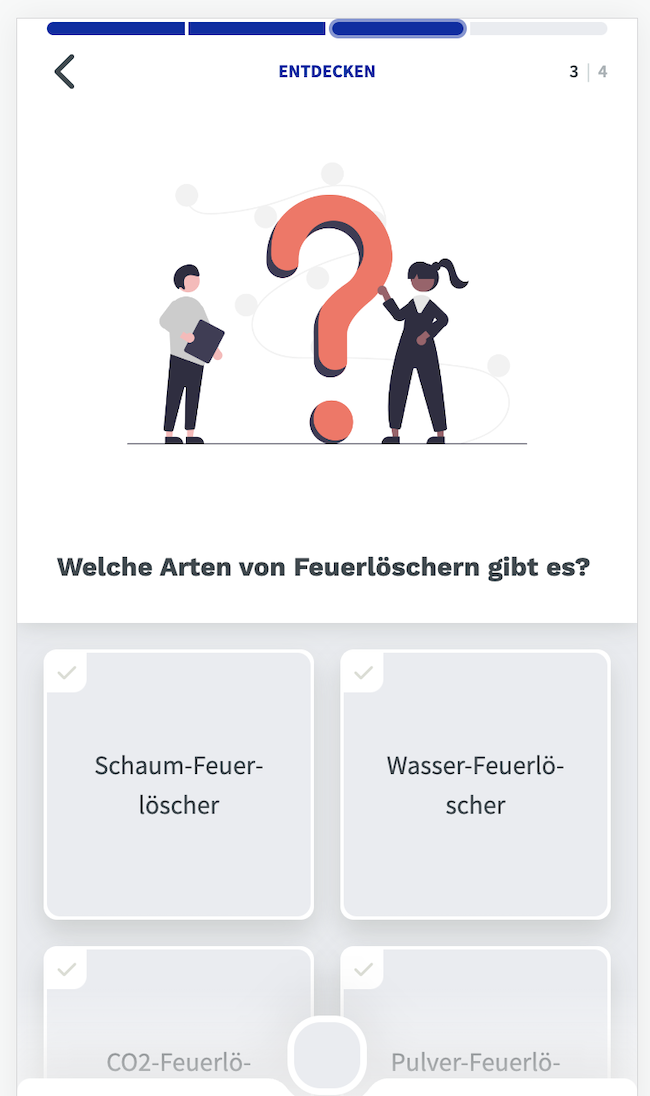

Wenn du möchtest, dass Lernende Begriffe aufzählen, beschreiben, wiedergeben oder definieren sollen:

Text+Aufklappen Karte:

Aufgabe: Choice-Text Karte:

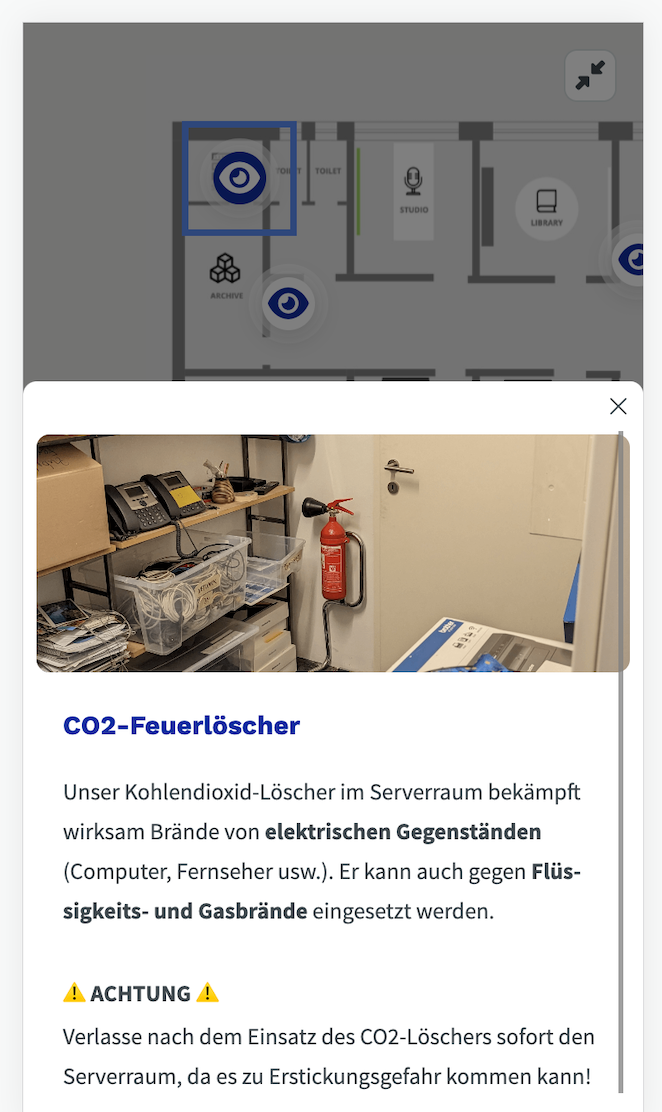

Auch das Wissen von Details in einem Themenbereich fallen darunter:

Szene-Karte mit konkretem Anwendungsbeispiel eines Feuerlöschers:

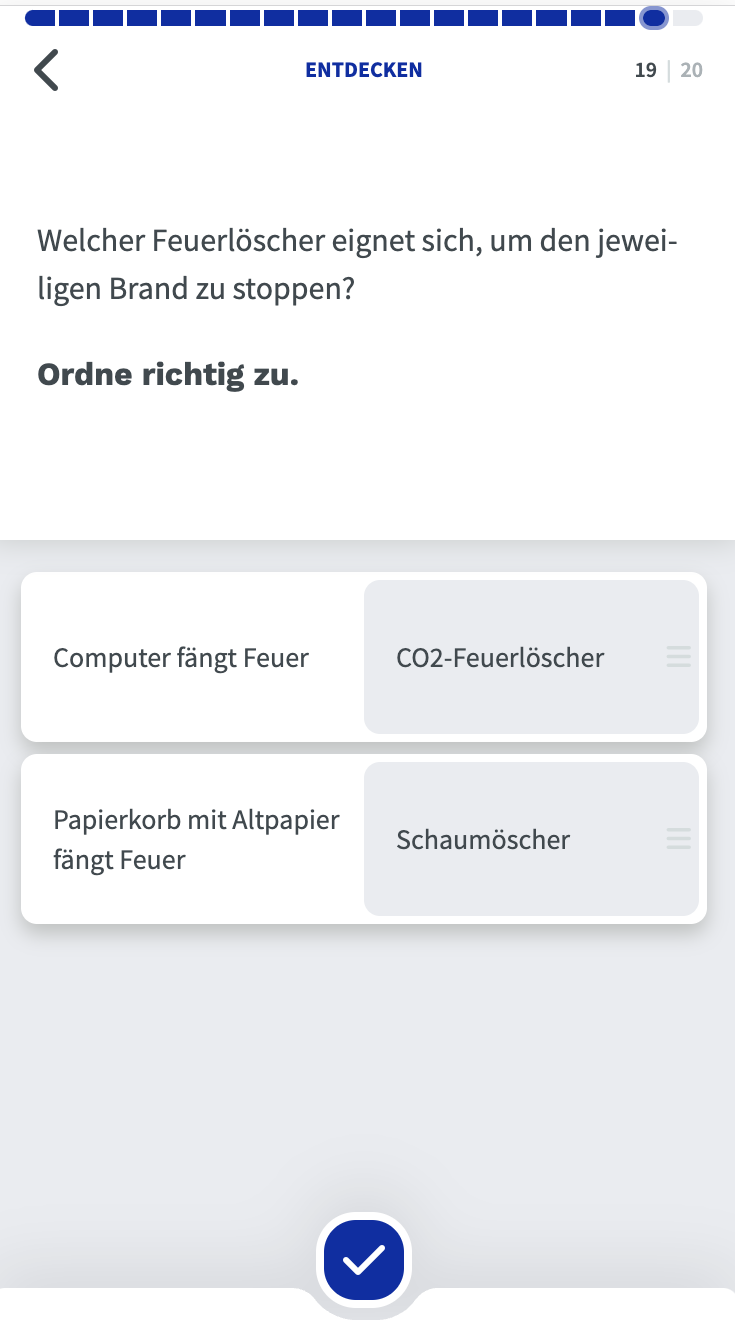

Aufgabe: Duale Zuordnung:

Faktenwissen können Lernende mitunter auch wiedergeben, ohne etwas genau zu verstehen (Auswendiglernen). Wenn nicht verknüpft, bleibt es isoliert und oberflächlich (surface learning). Daher spielt hier auch das nachfolgende konzeptuelle Wissen eine wichtige Rolle.

Konzeptwissen bezieht sich auf die unter dem Faktenwissen liegenden Konzepte, Prinzipien, Klassifikationen, Schemata, Modelle etc. So kann man die Fakten der Französischen Revolution, etwa Jahreszahlen usw. auswendig lernen und wiedergeben (Faktenwissen). Die Natur von Revolutionen allgemein, das darunter liegende Konzept von Revolutionen, kann aber erst nach einem Vergleich von mehreren Revolutionen abgeleitet werden (Konzeptuelles Wissen).

Während es beim Faktenwissen leicht ist, Fehler zu identifizieren (falsche Jahreszahlen, falsche Definition eines Begriffs) ist dies bei Konzepten, beispielsweise beim Konzept einer Firmenphilosophie, nicht so leicht. Es ist auch nicht immer leicht, Konzepte zu beschreiben (verbalisieren), obwohl man sie verinnerlicht hat.

Konzeptuelles Wissen ermöglicht ein tiefes Verständnis (deep learning) von Mechanismen und Dynamiken, d.h. Wissen wird miteinander vernetzt und auch neue Wissenselemente werden aufgebaut (kumulativer Aufbau von Wissen).

Steckbrief Konzeptwissen:

deep knowledge

Kann aussprechbar oder indirekt sein

Vernetzung von Wissen, kumulativer Aufbau von Wissen

Typische Handlungen für Lernergebnisse: etwas ableiten, abstrahieren, generalisieren, aber auch vernetzen, verknüpfen

Text+Bild-Karte mit Glossar-Funktion:

Aufgabe: Fakt/Fiktion-Karte:

Mehr Informationen:

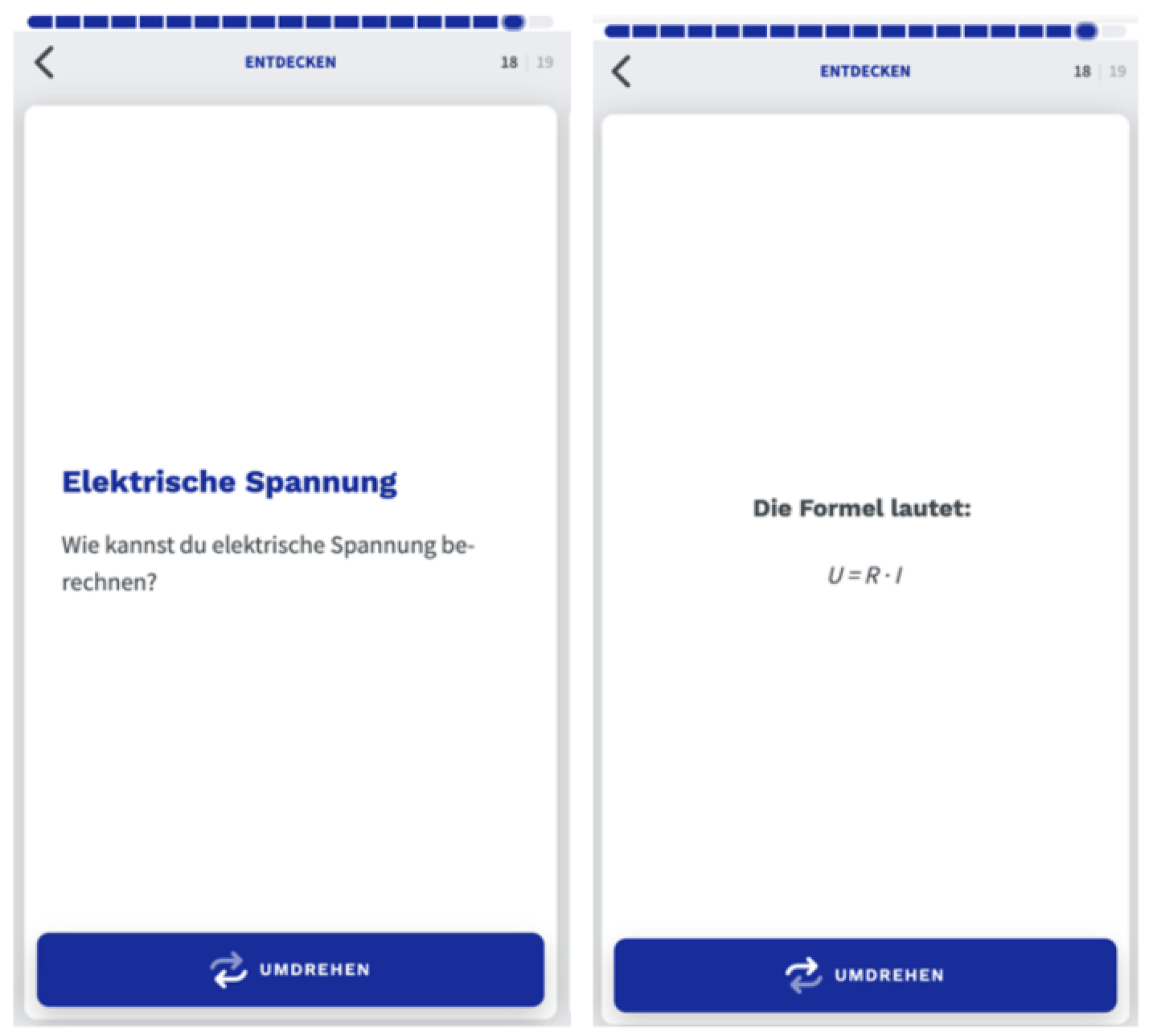

Flip-Karte:

Nach Werten handeln mit Fakt oder Fiktion-Karte:

Prozesswissen beschreibt das Wissen darüber, wie man etwas tut (know how). Es kann sich hier um Dinge handeln, die wir bereits unbewusst ausführen, z. B. eine Rechenaufgabe lösen oder Fahrradfahren.

Denkt man einen Schritt weiter, umfasst prozedurales Wissen auch Abläufe, Kreisläufe oder Prozesse. Beispiele hierfür wären der Ablauf eines Kund*innengesprächs, die innerbetrieblichen Kommunikationswege im Rahmen des Onboardings oder das Reinigen einer Maschine.

Steckbrief Prozedurales Wissen:

know-how knowledge

meist implizites Wissen, etwa Handlungswissen

beschreibt Methoden, Techniken, Abläufe, Prozesse, Kreisläufe

Verben zur Anregung für Lernergebnisse: zusammenhängen, aufbauen, Wechselwirkungen, Interaktionen oder Reihenfolgen erkennen

Flip-Karte (vorne + hinten):

Oder: Fakt-oder-Fiktion-Karte:

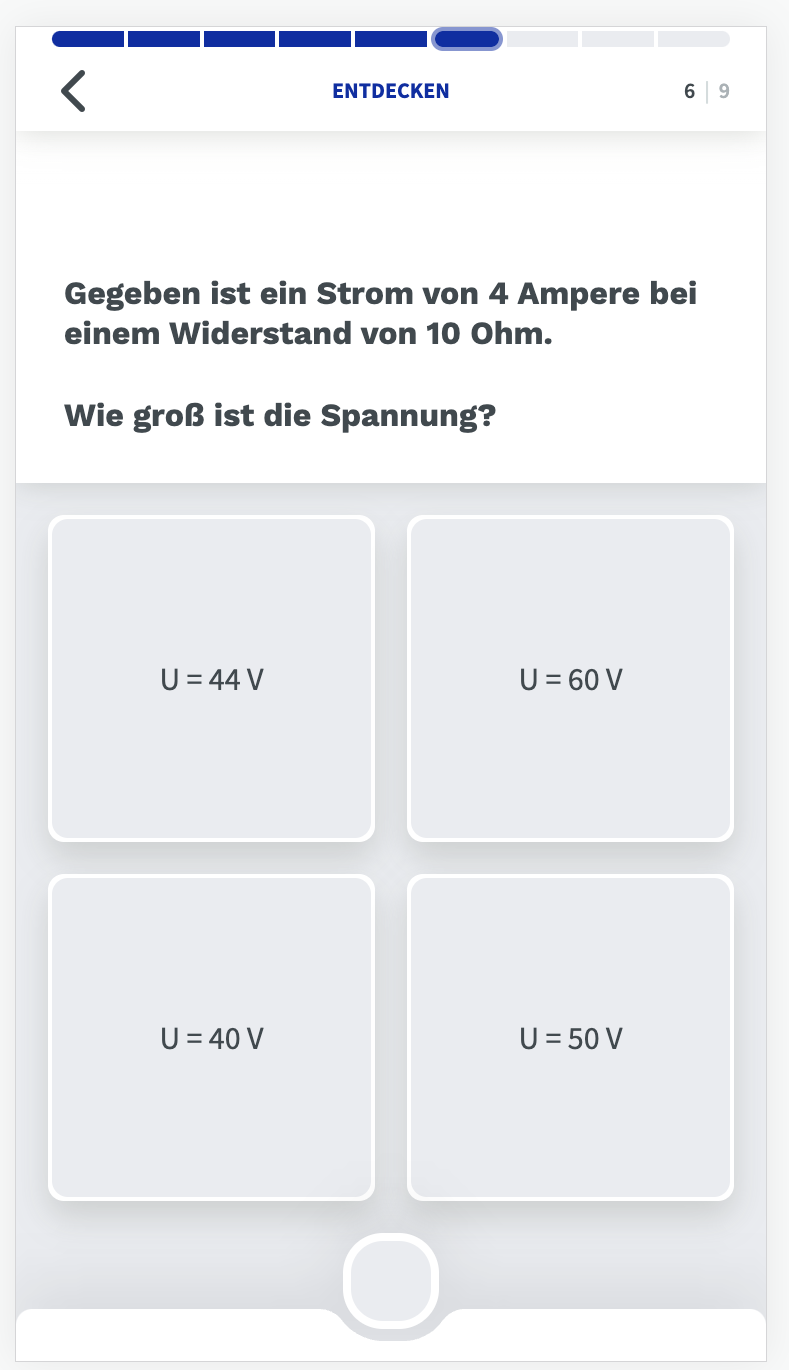

Das prozedurale Wissen geht einen Schritt weiter und verlangt nach dem Ausrechnen der Formel:

(2) Lernergebnis: Die Lernenden können die Spannung berechnen. (Prozedurales Wissen)

Single-Choice-Text-Karte:

Mehr Informationen:

Metakognitives Wissen ist das Wissen darüber, wie man lernt (Lernstrategien) und wie man am besten lernt (Lernpräferenzen).

Es ist wie ein Werkzeug, das uns dabei hilft, unser eigenes Denken und Lernen zu verstehen und zu reflektieren.

Es beschreibt auch, dass man sich selbst beim Lernen beobachten und so seinen eigenen Lernprozess steuern kann, das heißt ggf. die eigenen Lernstrategien auch wieder zu überdenken und auf andere Methoden zurückgreifen.

Durch Selbstüberprüfungsaufgaben erhalten Lernende Informationen darüber, wie gut sie lernen. Das ist wichtig, weil man sich nicht immer richtig einschätzt bei der Frage, wie gut man etwas verstanden hat. Daher hängt erfolgreiches Weiterentwickeln beim metakognitiven Wissen eng mit informellem Überprüfen zusammen.

Steckbrief lernen lernen:

awareness

Verbalisiertes und implizites Wissen

Stichwörter: Lernstrategien, Lernpräferenzen, Analyse des Lernverhaltens (Monitoring), Problemlösestrategien

Selbstüberprüfungsaufgaben

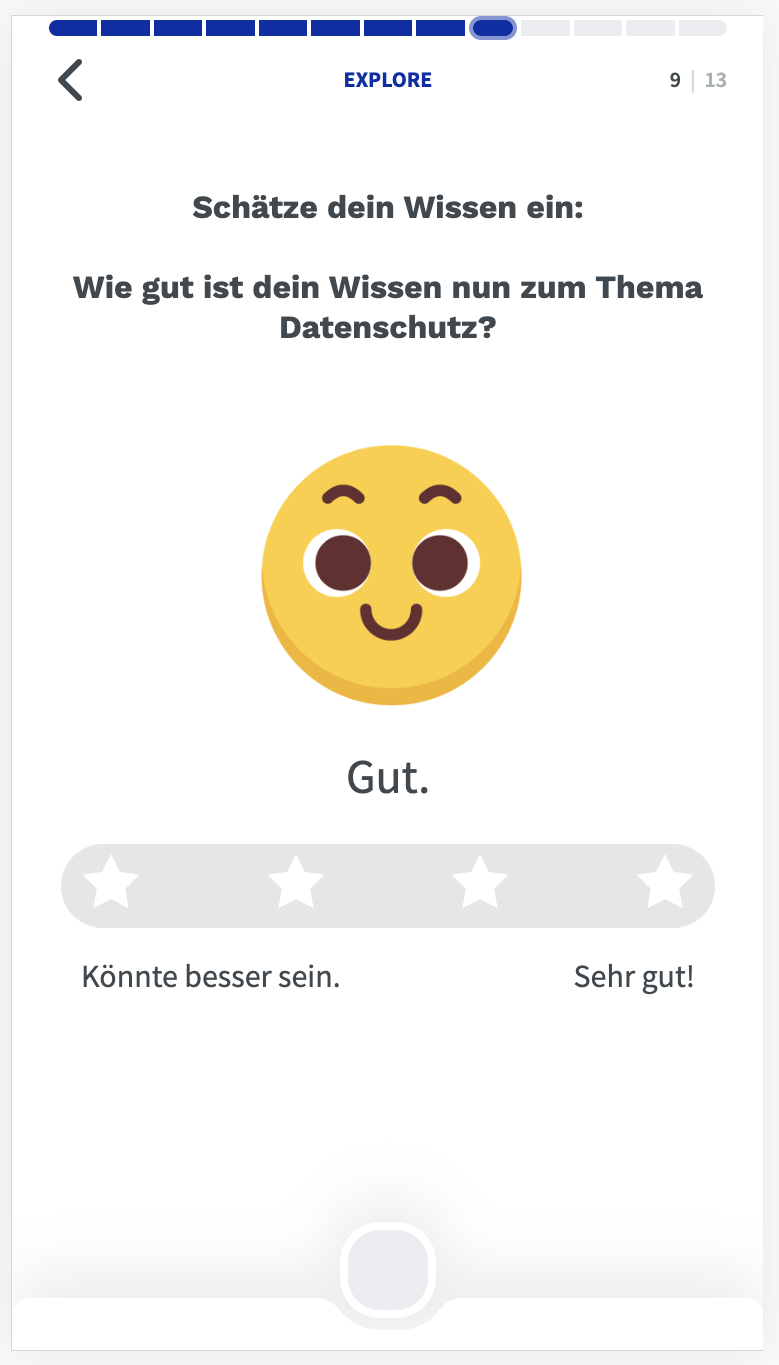

In ovos play kannst du im Entdecken-Teil die Inhalte präsentieren (Text + Bild, Video etc., aber auch Aufgabe-Karten wie Multiple-Choice, Fact oder Fiction etc.) und am Ende eine Selbsteinschätzungsfrage (Umfrage: Stern, Umfrage: Skala, Umfrage: Choice) integrieren.

Im Üben-Teil kannst du dann unterschiedliche Aufgabe-Karten integrieren, damit die Lernenden ihr Wissen überprüfen können.

1. Integriere Lernkarten, die zur Reflexion über das Gelernte, aber auch den Lernprozess anregen.

Lernergebnis: Die Lernenden können für sie persönlich relevante Informationen zum Thema Datenschutz nennen.

Lernergebnis: Die Lernenden können ihr Wissen im Bereich Datenschutz bewerten.

Umfrage: Stern-Karte:

Diese Karte eignet sich z. B. gut als letzte Karte eines Decks oder eines Themas (je nach Umfang). Danach ist es wichtig, dass die Lernenden überprüfen, wie viel sie tatsächlich wissen ( formatives Assessment, z.B. im Üben-Bereich).

formatives Assessment, z.B. im Üben-Bereich).

2. Verwende die Szene-Karte, um die Inhalte auf andere Weise darzustellen.

Lernende können so zuerst durch lautes Denken ermutigt werden, ihr Wissen wiederzugeben und es dann in der Szene-Karte auf Selbstentdeckung gehen und die Antworten kontrollieren:

3. Nutze die Üben-Funktion eines Decks:

Wie oben erwähnt, ist es nach der Selbsteinschätzung essentiell, dass Lernende ihr Wissen überprüfen, damit sie sehen, ob sie sich richtig eingeschätzt haben. Dies funktioniert z. B. mit der Funktion Üben ( formatives Assessment).

formatives Assessment).

Durch die Selbstkontrolle können Lernende überprüfen, wo sie in ihrem Lernprozess stehen und wie viel es noch braucht, um abzuschließen:

Interaktive Präsentationen

Bei interaktiven Präsentationen mit Live hingegen kannst du die Lernenden durch Austausch mit anderen Lernenden ermutigen, über ihre Lernprozesse oder bestimmte Wissensinhalte zu reflektieren.

Vorheriges Kapitel: > Schritt 2: Erstelle Überprüfungs- und Prüfungsaufgaben

Nächstes Kapitel: Gestalte eine Lernsequenz

Quellen:

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives: Complete Edition. New York: Longman; Kurze Zusammenfassung von Krathwohl (2002): A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview, https://www.depauw.edu/files/resources/krathwohl.pdf, S. 214